《设计新潮》:俞孔坚,把田种进城里

】

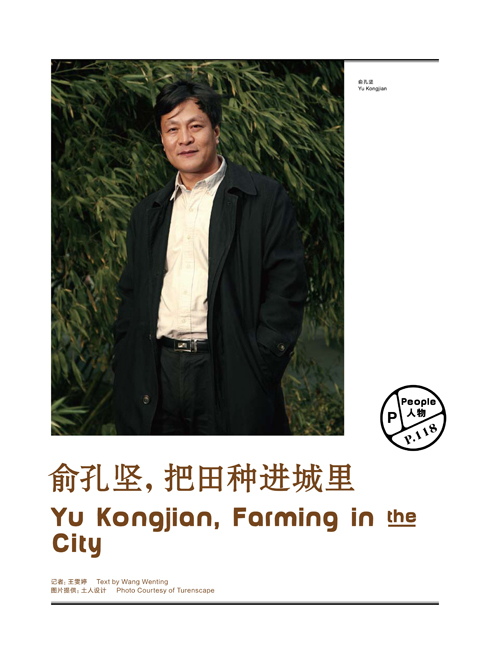

俞孔坚,中国景观设计界风口浪尖上的人。十多年来,他一直在设计师、学者、企业家、公共知识分子多个角色间忙碌奔走。作为设计师,他的作品以现代性和鲜明的中国特色,自然生态与乡土原型,为中国景观设计赢得了国际声誉;作为学者,他提出的“回到大地”和“白话景观”设计理念,在学界引起广泛热议;作为“企业家”,他带领“北京土人’开疆破土,为全国三分之一的城市政府提供景观顾问服务;作为公共知识分子,他屡屡用言论挑战官员批评政府,激烈指出保护中国乡村原型的重要性。

无论哪一个领域,俞孔坚给人的印象永远是那么的豪情万丈和锋利激进。带项目,做设计,全球巡讲,献言献计,强烈的使命感催促着他在有生之年里奔走不停,用行动挑战现有价值体系,也用行动面对诸多批评质疑。

出身农民

2011年11月2日,第四届“世界建筑节”(WAF)开幕,“土人设计”(以下简称土人)首席设计师俞孔坚担任本届建筑节评委。除此外他的头衔还有:北京大学建筑与景观设计学院院长、建设部与国土资源部顾问、生态城市与规划理论专家。

“农民的儿子”,俞孔坚在各种场合这样强调自己的出身。那些在浙江金华农村迂回曲折的弄堂和甘蔗地里捉迷藏的游戏,给了他最初也是最美好的空间体验,亦成为他日后作为职业景观设计师的灵感源泉。

痴迷大地,热爱乡土,渴望把田种进城里,用“足下文化和野菜之美”去对抗今天城市化进程中的整齐划一。对俞孔坚产生重要影响的人是美国生态规划大师麦克•哈格(McHarg),这个参加过二战、当过上校的美国人哈佛毕业,后因不满哈佛景观学系的保守陈旧,辞职去宾夕法尼亚州牵头创立了风景园林设计系。上世纪六七十年代,麦克•哈格的景观学论著《设计遵从自然》横空出世,其提出的“生态规划”理论在学界掀起轩然大波,由此为景观设计学开辟出新的方向和道路。

早在哈佛求学期间,俞孔坚就敏锐地注意到麦克•哈格的思想,也许是同为“乡下人’的出身,让当年这位中国留学生本能地感到与大师心灵上的亲近。成为职业景观设计师后的俞孔坚,继承和吸收了麦克•哈格的设计哲学,从SWA任职到回国创办“土人设计”,这个理念一直都为他所坚持,并结合中国土地上景观建设的现实状况,发展出一套属于自己的理论。回到大地在这套理论里,有一个观点居于核心——回到大地。当下的中国,正处于重建乡村和城市景观的重要转折期,轰轰烈烈的城市运动和新农村建设,正在把人从土地上赶走抽离。诸如择居、造田、种植、灌溉、理水的生产生活方式多半已经不见,挥霍浪费无度、缺乏人文意识和环境意识的大型公建,目标单一、缺乏土地伦理和系统科学指导的城市规划及江河治理工程,破坏了中国各地城市乡村的原有特色。面对着能源短缺、生态环境恶化带来的生存危机,全球化和社会转型中的民族身份危机,与随之而来的草根信仰危机,身为专业作为者的景观设计师需要拿起“反规划”的思想武器,在推土机的轰鸣声到来之前,明确划定禁止建设区,把绿色的空间网络、自然的河流水系、安全的自行车道和原汁原味的文化遗存,作为城市与乡村景观建设的核心。

以“回到大地”为理论先锋,回国后的俞孔坚创办了“土人设计”,将自己的景观理想通过项目实践推广开来。尤其擅长运用当地繁殖力旺盛的植物进行大面积造景,在很短的时间内使被遗弃的土地重新焕发生机。

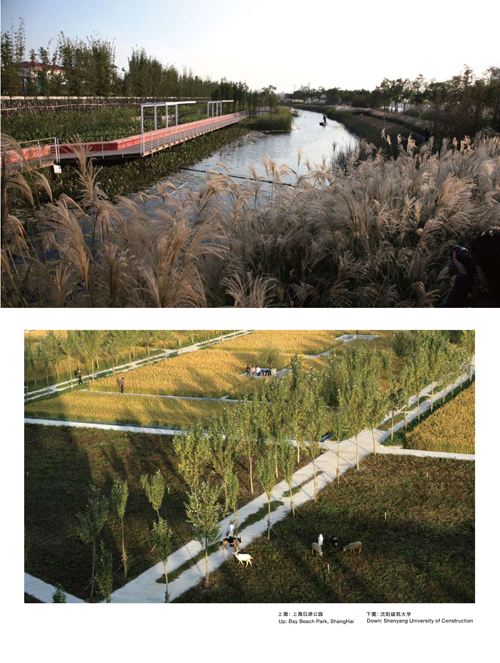

在沈阳建筑大学项目中,俞孔坚运用多产景观、自然水灌溉的理念,六个月就完成了校园的建设。校址场地原为一片冲积地,在洪水来袭时起缓冲作用,并种植有水稻和荞麦。俞带领土人团队,创造性地在校园中保留了原有的麦田和稻田,重新规划设计后的建筑单体由小径相连,直接通往室外空间的“庄稼地”里,学生们可以在那里自由地学习、交谈,冥想甚至玩乐。每当收获季来临,生长在通道两旁的稻谷还可以收割出售,收割后的田地则用来喂养山羊。

对于地域文化、历史文脉的传承也反映在城市项目中,在四川都江堰水文化广场,俞孔坚通过建造下穿式通道,解决了被城市主干道分割的南北广场连通问题,并利用邻近水渠的竖向高差,在广场中引入潺潺溪流,以当代设计语言创造出层次丰富、人文浓郁的水文化景观,并用传统“竹笼”雕塑,唤起当地民间传说中对岷江水神的记忆。

白话景观

单看这些项目本身,与自然贴近、顺应环境、以减法设计景观,调和人与空间的关系,它们所显示出的那种朴素自然的姿态本来很容易让人忽视,但有意思的是,俞孔坚主持设计的景观案例,却总能从那些更夺人眼球、更惊世骇俗的项目中跳出来,被人们所记住、讨论、争议。支撑他设计实践理论根基的是另一个核心观点:白话景观。

所谓“白话景观”,取自五四新文化运动中“白话文”的概念,与高雅的庙堂相对,推崇乡土景观的真实平凡。早在1998年,俞孔坚归国不久即在《中国园林》上发表文章,把国内景观界奉为国粹的亭台楼阁、小桥流水斥为封建士大夫园林,认为它们是中国五千年封建意识形态的最终庇护所,这些贵族园林虽被列为世界遗产和国家遗产,但“已经死去而不能融入新的文明”,一时之间成为众矢之的。乡土景观虽为平民文化,不曾为中央或地方政府保护珍惜,却绵延数千年自有生机,它仍然活着,且充满着自然之美。

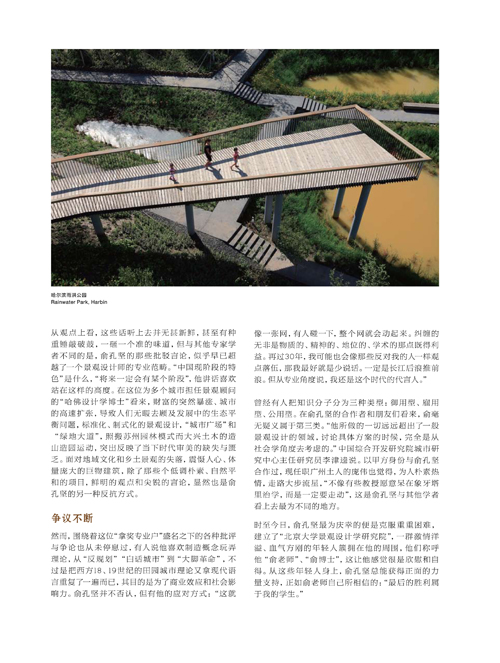

这个观点最为人所称道的案例是“上海后滩公园”。这个项目中,俞和设计团队将其规划为一个集生态雨洪调控、工业材料回收再利用、城市农业于一身的人工湿地,以一种富有美感的处理手法解决了河水污染的问题,重新整治了这块荒芜之地,同样的策略,前不久在哈尔滨群力湿地和雨洪治理中也取得了成功。

雨洪公园:哈尔滨群力国家城市湿地

雨洪公园:哈尔滨群力国家城市湿地

雨洪公园:哈尔滨群力国家城市湿地

老牌愤青

丰富的景观设计与项目实践,遍布海外与国内的设计作品,为俞孔坚带来诸多荣誉与奖项。8次获得美国景观设计师协会荣誉设计和规划奖,5次获得中国人居环境范例奖,2次获得全球最佳景观奖和国际青年建筑师优秀奖,3次获得世界滨水设计杰出奖。在中国景观设计行业,还没有哪个人能够像俞孔坚一样赢得如此多的国际肯定,而他显然也非常善于运用自己的国际影响力,进一步营销和推广自己。这位做项目润物无声,讲话却慷慨激昂的设计者,以在公开场合批评政府而屡惹争议,是景观设计界的“老牌愤青”。

作为多个批评CCTV办公楼的专家学者之一,他在中国城市论坛北京蜂会上将这座建筑与暴发户和封建帝王意识联系在一起,并撂下狠话,只要用“l/lO的钱就能够造出同样功能的东西”。此前更早,在加拿大召开的第40届国际景观设计师联盟(IFLA)世界大会上,他毫不客气地将矛头对准西方景观设计师:“在中国大地向你们敞开胸怀的时候,不要对中国大地上的自然、人民、文化和‘土地之神’视而不见,不要用你们的景观垃圾来填塞处在景观饥饿中的中国。”

从观点上看,这些话听上去并无甚新鲜,甚至有种重锤敲破鼓,一砸一个准的味道,但与其他专家学者不同的是,俞孔坚的那些批驳言论,似乎早已超越了一个景观设计师的专业范畴。“中国现阶段的特色”是什么,“将来一定会有某个阶段”,他讲话喜欢站在这样的高度。在这位为多个城市担任景观顾问的“哈佛设计学博士”看来,财富的突然暴涨、城市的高速扩张,导致人们无暇去顾及发展中的生态平衡问题,标准化、制式化的景观设计,“城市广场”和“绿地大道”,照搬苏州园林模式而大兴土木的造山造园运动,突出反映了当下时代审美的缺失与匮乏。面对地域文化和乡土景观的失落,震慑人心、体量庞大的巨物建筑,除了那些个低调朴素、自然平和的项目,鲜明的观点和尖锐的言论,显然也是俞孔坚的另一种反抗方式。

雨洪公园:哈尔滨群力国家城市湿地

争议不断

然而,围绕着这位“拿奖专业户”盛名之下的各种批评与争论也从未停息过,有人说他喜欢制造概念玩弄理论,从“反规划”“白话城市”到“大脚革命”,不过是把西方18、19世纪的田园城市理论又拿现代语言重复了一遍而已,其目的是为了商业效应和社会影响力。俞孔坚并不否认,但有他的应对方式:“这就像一张网,有人碰一下,整个网就会动起来。纠缠的无非是物质的、精神的、地位的、学术的那点既得利益。再过30年,我可能也会像那些反对我的人一样观点落伍,那我最好就是少说话。一定是长江后浪推前浪。但从专业角度说,我还是这个时代的代言人。”

曾经有人把知识分子分为三种类型:御用型、雇用型、公用型。在俞孔坚的合作者和朋友们看来,俞毫无疑义属于第三类。“他所做的一切远远超出了一般景观设计的领域,讨论具体方案的时候,完全是从社会学角度去考虑的。”中国综合开发研究院城市研究中心主任研究员李津逵说。以甲方身份与俞孔坚合作过,现任职广州土人的庞伟也觉得,为人朴素热情,走路大步流星,“不像有些教授愿意呆在象牙塔里治学,而是一定要走动”,这是俞孔坚与其他学者看上去最为不同的地方。

时至今日,俞孔坚最为庆幸的便是克服重重困难,建立了“北京大学景观设计学研究院”,一群激情洋溢、血气方刚的年轻人簇拥在他的周围,他们称呼他“俞老师”、“俞博士”,这让他感觉很是欣慰和自得。从这些年轻人身上,俞孔坚总能获得正面的力量支持,正如俞老师自己所相信的:“最后的胜利属于我的学生。”

上海后滩公园

沈阳建筑大学