何镜堂院士参观土人设计并于北大举办“建筑创新与创作实践”讲座

9月17日晚,北京大学“生态文明与美丽国土”大师系列讲座之三在北京大学博雅国际酒店中华厅成功举办,讲座由中国工程院院士、华南理工大学建筑学院院长兼设计院院长、总建筑师、教授、博士生导师、中国建筑学会副理事长何镜堂院士主讲,主题为“建筑创新与创作实践”,重点分享了何镜堂院士潜心多年的建筑理论研究成果和建筑创作实践经验。

俞孔坚教授为何镜堂院士讲述土人设计的生态安全格局理念

何镜堂院士参观土人所获众多国际奖项

讲座当天,何镜堂院士在土人设计首席设计师俞孔坚教授的热情陪同下参观了土人设计的设计实践和众多国际获奖项目。俞孔坚带领何院士先后参观了土人设计的各个分院、设计所,并对公司的近期项目成果做了简要介绍。

何镜堂院士参观土人设计国际所

俞孔坚讲解最小尺度生态项目——褐石公寓

俞孔坚教授结合项目案例对从宏观国土尺度的中国国土生态安全格局规划、中观区域尺度的城市设计再到微观尺度的生态低碳住家设计做了有序而全面的介绍和图解,并讲述了土人设计从宏观、中观、微观三个层面跨尺度对生态治水的理论研究和实践成果。何院士频频点头,对俞孔坚教授提出的生态安全格局理念表示深深赞许和认同。

何镜堂院士讲座中

讲座现场座无虚席

本次讲座由北京大学建筑与景观设计学院院长、土人设计首席设计师俞孔坚教授主持,北京大学艺术学院院长、博士生导师王一川教授担任点评嘉宾。华南理工大学建筑设计研究院副院长兼党支部书记郭卫宏、中信房地产公副总裁林竹、北京大学城市与环境学院城市与区域规划系主任吕斌教授、北京大学景观设计学研究院副院长李迪华教授、海淀区政府和北大科技园的多位领导以及北大校友会的嘉宾等出席了讲座,相关行业内专家、技术人员、设计师以及北大师生纷纷到场聆听。活动由北京大学主办,北京大学建筑与景观设计学院、北京大学校友会承办,北大科技园、北京大学新闻网、《景观设计学》杂志、景观中国网站协办。大师系列讲座旨在通过举办代表当今中国乃至世界最高水平的生态学、建筑、规划、景观设计、地理学等相关领域的学术界领袖人物的思想盛宴,引起社会各界对中国生态环境保护问题的关注和讨论,从而找到解决中国和世界生态与环境问题的新观念、新理念和新方法。

俞孔坚教授致开场辞

讲座由俞孔坚教授致开场辞,他简要介绍了何镜堂院士多年来的研究和实践成果,引用北京大学原副校长郝斌教授2009年给何镜堂院士的题词——“校园新景物,一半属何公”,高度赞扬了何镜堂院士在建筑规划设计领域取得的卓越成就,并对其到来表示热烈欢迎。

讲座现场

讲座中,何镜堂院士从分析当代中国建筑事业的发展背景出发,指出在蓬勃发展的同时存在“千城一面”、“文化缺失”等问题,强调当代中国建筑应当体现中国特色、应当突出创新对建筑事业乃至社会发展的主要驱动作用。他指出,传承与创新是文化发展的基本点,是应当在建筑创作中贯彻的原则。随后,何镜堂院士就“创新什么”、“传承什么”展开讨论,系统介绍了由他创立的“两观三性”建筑创作理论。他认为,建筑创新要体现地域性、文化性、时代性的和谐统一,即“三性”;在此基础上,通过哲学思考,需要提升到体现空间的整体观和体现时间的可持续发展观,即“两观”。“两观三性”建筑创作理论是何镜堂院士多年潜心研究和实践积累所收获的硕果,也是其大量建筑精品的灵感源泉和指导原则。

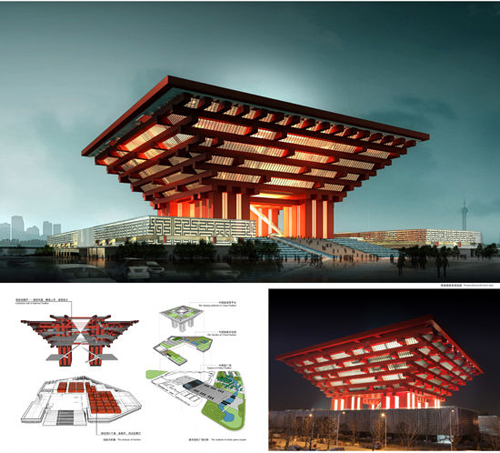

2010上海世博会中国馆

映秀震中纪念馆

侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆

接下来,何镜堂院士系统介绍了在“两观三性”建筑创作理论的指导下,其多年来积累的建筑创作实践,以中华文化、场所精神、历史人文、环境育人、生态节能、旧城更新、岭南地域七大主题为划分,讲解了包括举世瞩目的2010上海世博会中国馆、映秀震中纪念馆在内的共计14个建筑精品案例。在介绍设计理念和创新思考的同时,何镜堂院士还向听众分享了大量设计过程中鲜为人知的幕后故事,其对设计成果的一再推敲、和甲方的反复交流磋商、施工现场的不断调整,无一不体现了何镜堂院士严谨、认真、求实、创新的工作作风,引起了在场听众对何院士敬业精神的深深敬意和对其设计思考的强烈共鸣与认同。各个作品既有各自突出的特色,又严格遵循“两观三性”的理论指导,是为建筑理论研究和建筑创作实践紧密结合、互为反哺的绝佳范本。

嘉宾点评环节

讲座后半部分,何镜堂院士提出了他对年轻设计师的建议和期许。他认为年轻设计师们要构建创新的设计团队、要具备良好的创作思维、要敢于创新、要有团队精神,他指出勤奋、才能、人品、机遇是每个成功的设计师不可或缺的成长要素。最后,何镜堂院士鼓励每个人根据自己的经历和环境,寻找最适合自己从事建筑创作和发展的工作模式,为创造更多有中国特色的现代建筑而努力。

讲座最后由俞孔坚教授做总结发言,他认为何镜堂院士的讲座为在场听众分享建筑艺术的同时还分享了人生的艺术,启发了年轻一辈如何做人做事。王一川教授用饱含艺术气息的语言对讲座做了点评,他总结何镜堂院士的作品具有四个突出特点:纪念故事化;故事诗化;善开诗眼;信味深长。他赋予何镜堂院士的纪念建筑作品一个崭新的标签——“纪念建筑的叙事诗学”,称何院士为“纪念建筑的叙事诗人”,独到精妙的点评引发现场的一致喝彩。最后的交流环节,何镜堂院士和在场听众就设计师的创新理想和现实工作节奏之间的矛盾、创新理念与甲方要求之间的协调等问题进行了充分讨论。

嘉宾合影(从左至右:林竹、俞孔坚、何镜堂、李迪华、郭卫宏、吕斌)

演讲人简介:

何镜堂,1938年4月生,广东东莞人。1965年华南工学院建筑学硕士研究生毕业。中国工程院院士、中国工程设计大师、首届中国“梁思成建筑奖”获得者。教授,博士生导师。现任华南理工大学建筑学院院长兼建筑设计研究院院长,中国建筑学会副理事长。点击查看更多介绍。(http://www.landscape.cn/News/event/local/2013/1127285.html)

相关活动:

北京大学“生态文明与美丽国土”大师系列讲座