南方周末:俞孔坚:如果不会建最好的城市,至少回避建最坏的

生于农村,俞孔坚相信自己的思想植根于乡野。

从海绵城市、反规划到大脚革命,他秉承的理念一以贯之,“需对迫在眉睫的生态环境挑战作出应答”。

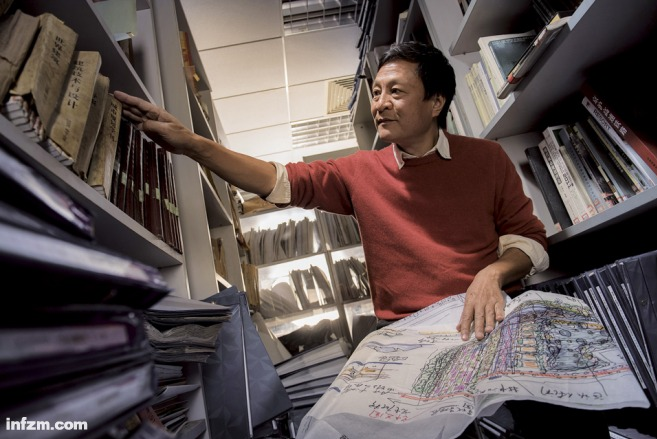

人们印象中的设计师办公室应该井井有条而不乏创意,但这间办公室里,书和杂志铺满了样式朴实的办公桌,桌子底下藏着三四双鞋,有拖鞋,还有一双沾满灰尘的皮鞋。

一切就像办公室主人景观设计公司的名字:“土人”。

俞孔坚,北京大学景观设计学研究院院长,哈佛留学,美国艺术与科学学院院士,却从不掩饰自己生于浙江金华一个农村。34岁回国后,他更相信自己的思想植根于乡野,开始抨击国内追求的城市之“大”——大马路、大广场、大规模。

对中国过去的城市建设、城市雨涝、河流污染等城市病,他在批评之外,探寻中国式的解决途径。

以运动抵消运动

1999年昆明世界园艺博览会是中国举办的首届专业类世博会,不仅吸引了950万人参观,更激发了主政者将城市改头换面的雄心,一场轰轰烈烈的“城市美化运动”在全国兴起。

彼时,36岁的俞孔坚在剧变中国的一个角落里暗自反思。“城市更新变成形象工程,只是彰显权力和财富,没有文化品位、价值观和审美支撑。”他觉得,城市美化运动似乎只狂热于“大”:河道被填埋,古街道、老房子、工业厂房被拆除,换成了大马路、大广场、大花坛。

他总结出这场运动背后的三点社会潜意识:

——封建意识遗留下的权力炫耀观,使得城市建设的主旋律沦为长官意志下的政府广场、大办公楼和景观大道;

——经济腾飞后的暴发户思维,使城市追求大而空洞的无用景观;

——根植于中国文化传统的小农意识。

“因为我们原来都在田里,把城市就理解为花园和汉白玉栏杆,这种美的观念来源于西方的宫廷园林,比如凡尔赛宫。我们以为这就是城市化、现代化。”俞孔坚说。

这场狂潮同时让他见识到了“运动”的力量。虽然留洋归来,俞孔坚却深知,在中国要想推动观念落地,要自上而下,不能只靠欧美般通过渐进的社区自治,自我调节。

“但如果是一个错误理念自上而下传导,那会变得很恐怖。”他想用正确的自上而下过程,来改变、消除。很快,他开始给各地市长巡回授课,谋求通过影响主政者,以另一场运动来抵消城市美化运动的负面影响。

他也没有回避运动的副作用——中国式运动有着裹挟性的强制力,且容易被利用和误用。就如海绵城市,既是一场对三十多年来城市快速发展中忽视自然与生态倾向的反思,也是一场强制性的国家运动,因而在执行中,存在对海绵城市概念理解简单化、无效和浪费的问题。

他认为,在“海绵城市”这种理念下,只用了十多年就将城市发展的观念纠正过来,“非常高效。只要理念、方向是正确的,那么运动总是可以被纠偏”。

不久前,俞孔坚被《科学美国人》称为“海绵先生”。

“生态红线就是全国范围内的反规划”

“我们不能指望每个城市都是最好的,但是,我们至少应该回避建设一个最坏的城市。”为此,俞孔坚倡导反向、逆向规划,简称“反规划”。在实现城市的其他功能前,必须首先建立城市的生态基础设施,保护城市里最关键的自然资产、文化遗产,尤其要保护城市赖以持续生存的生态安全格局。

在他的设想里,城市要给居民留下一片熟悉的环境,比如儿时玩耍的河滩,候鸟栖息的湿地,村子里的风水林、祠堂,并通过居民步行系统加以连接。

他回忆,“反规划”刚刚面世,与以人口、规模、发展为导向的传统规划模式形成冲突,“当时好多批判,好多抵制”。但随着“摊大饼”发展的负面影响越来越多,“反规划”开始进入主政者的视线。

“这套理论恰恰给城市决策者提供了一个工具:不知道哪儿该建城市时,至少知道哪儿不该建。比如避免把房子盖到河漫滩里,避免砍掉风水林。这实际上反而给他更大的自由度了,所以‘反规划’并非反对规划,而是个负面清单,底线思维。”俞孔坚说。

转变,远非一蹴而就。俞孔坚每年要办五十多场讲座,在台下听课的人是各地的市长、规划局局长等城市决策者。另一方面,他常常接受媒体采访,取“反规划”这个刺耳的名字,也是有意引起关注,对盲目的城市扩张有当头棒喝的用意。

10年来,俞孔坚看到了转变。在城市建设中,生态环境建设和生态修复成了头等大事;在全国范围内,生态红线划定工作正在展开,他认为,“生态红线就是全国范围内的反规划。”

城市审美需要有当代的价值观

俞孔坚喜欢把芦苇搬进公园,甚至在上海后滩公园里种稻子。草坪、花坛、移栽而来的大树……这些寻常公园里常见的事物,罕见于他的设计作品。

河堤、沿河步道这种亲水体验,受到信奉“智者乐水”的中国人欢迎。俞孔坚则反其道而行之,拒绝建造河堤,主张“将河漫滩留给河流”。

他不止一次被人问道:冬天农作物会枯萎,怎能满足人们的审美需求以及公园供市民游乐休憩的初衷?景观材料被水和阳光侵蚀,这些回归自然的景观如何得到维护?

农民出身的俞孔坚回答:向农民学习。“农民最懂得用最少的投入来获得最大的收益。顺应自然的地形区造田,用自然的雨水区灌溉,选最适应的作物播种,然后收获。需要管理的庄稼是可以收获的,自然的植被则无需管理。”

十几年前建成的沈阳建筑大学校园里,俞孔坚保留了原有的稻田并重新设计,把读书台放到稻田里。袁隆平为校园题词:“稻香飘校园,育米如育人”。师生每年参加插秧和收割,成为校园的一种文化。

俞孔坚强调,公园里的稻田不是真正的农业,而是城市景观的一部分。他的设计是要在人工环境下,营造真实的生态系统。“这是设计的生态,设计生态学强调的是通过生态系统的人工设计,给人提供生态系统服务。这当然也是自然,只不过它是人类主导下的自然。”

在他的理解中,这种人工生态系统应该兼具繁育生命、维持生态和审美功能,这种美不同于小桥流水,而是时代需要的“大美”。

俞孔坚激进的语言无意中伤害了一些业界同仁。为此,俞孔坚表示非常遗憾和歉意,“我非常尊重他们,也非常敬佩他们的工作,我也非常热爱中国的传统文化。”

“每个人都有自己的审美观和情趣,都应该得到尊重,这个我们不去讨论。”他顿了顿,“城市建设需要有一种主导的价值观,在当代就是生态文明。全球气候变化、环境污染、能源消耗,雨涝成灾……如果街上都种满娇贵的奇花异木,堆满太湖石,都是小桥流水,那显然这不是这个时代所需要的,或者是我们没法负担的。”

从海绵城市、反规划到大脚革命,俞孔坚秉承的理念一以贯之,“需对迫在眉睫的生态环境挑战作出应答”。他希望通过城乡生态保护与修复相关学科和专业的发展,来切实解决这些问题,“只有这样,传统学科才得以与时俱进。”

文章来源:南方周末