北京市生态安全格局及城市增长预景

- 摘要:

- 在快速城市化和城市生态安全面临巨大挑战的时代背景下,构建生态安全格局是实现区域和城市生态安全的基本保障和重要途径。本文在梳理国内外生态安全格局研究进展的基础上,提出基于景观安全格局理论的北京市生态安全格局网络和城市发展空间格局。通过对北京市水文、地质灾害、生物多样性保护、文化遗产和游憩过程的系统分析,运用GIS和空间分析技术,判别出维护上述各种过程安全的关键性空间格局(景观安全格局),进而综合、叠加各单一过程的安全格局,构建具有不同安全水平的综合生态安全格局,形成保障北京城市和区域生态安全的生态基础设施。在此基础上,提出城镇空间发展预景和土地利用空间布局的优化战略。对不同预景进行综合评价,结果显示:基于生态安全格局的城镇空间发展格局可以维持生态过程的连续性并克服常规城市发展模式下的蔓延,基于“满意生态安全格局”(中安全水平)的城市空间格局可以同时满足生态用地、农用地和建设用地的需求,是一个同时实现精明保护与精明增长的有效工具。

文献来源:俞孔坚,王思思,李迪华,李春波.北京市生态安全格局及城市增长预景[J].生态学报,2009,29(03):1189-1204.

城市生态安全格局(Ecological Security Pattern)是城市自然生命支持系统的关键性格局。它维护城市生态系统结构和过程健康与完整,维护区域与城市生态安全,是实现精明保护与精明增长的刚性格局,也是城市及其居民持续地获得综合生态系统服务的基本保障。中国近30年的经济高速增长与快速城市化,堪称世界奇迹,然而高强度的人类活动和不恰当的土地利用方式,使脆弱的城市生态环境面临巨大压力[1]。城市生态安全格局的相关研究和实践正是在这一宏观背景下发展起来的。

国际上,早在19世纪末,奥姆斯特德、霍华德等人就从改善城市人居环境的角度出发,提出了“公园系统”(Park System)和“花园城市”(Garden City)等理论并开展了相关实践,对后世的城市规划和生态规划产生了深远影响。1950年代在西方逐渐兴起的以绿道(Greenway)运动为代表的生态网络构建逐渐成为自然资源保护的新热点[2~5]。20世纪80年代诞生的生态基础设施(Ecological Infrastructure)和绿色基础设施(Green Infrastructure)概念,将重要生态资源作为国土生命支持系统的关键性格局进行规划和建设,被认为是实现精明保护的重要途径。目前区域和城市尺度的绿色基础设施规划研究已在美国马里兰州、芝加哥、明尼苏达、波特兰等市展开[6]。

在我国,生态安全格局被认为是实现区域或城市生态安全的基本保障和重要途径[7~12]。近十年我国学者对生态安全格局的定义、理论基础和构建方法等方面展开了研究 [13~14]。其中生态安全格局的构建方法是生态安全格局研究的重点和难点。基于生态适宜性和垂直生态过程进行的生态敏感性和生态系统服务的重要性分析,是关键生态地段辨识的常用方法,目前较为成熟和系统,被国内学者所广泛采用。20世纪80年代以来蓬勃发展的景观生态学为生态安全格局提供了新的理论基础和方法,包括“最优景观格局”[15],“景观安全格局( Landscape security pattern)” 和“生态安全格局”(Ecological Security Pattern)[16~17]等。由我国学者提出的“景观安全格局”和“生态安全格局”理论已在不同尺度、不同区域的关键生态地段的辨识和生态安全格局的构建中得到广泛应用[16~23]。此外,由于生态安全格局研究所具有的综合性和复杂性,包括预景(Scenario)、干扰分析、GAP分析在内的多种分析方法也被应用到研究中[24]。

生态安全格局研究的尺度和范围较广。研究区域早期集中在自然保护区和风景名胜区[18],近年来针对生态脆弱地区[25],经济快速发展地区,以及重大工程的生态安全格局[26~27]的研究逐渐增多。其中快速城市化地区的生态安全格局构建已成为生态、地理、城市规划等学科共同关注的热点。不同学者对东营、威海、菏泽、台州、兰州、沈阳等城市[20~23,28~29]生态安全格局的构建及其对于城市扩张的响应等进行了卓有成效的探讨。

经历近三十年来的快速发展,北京面临着一系列资源环境制约,国土生态安全面临严重威胁,包括:水资源严重短缺,河湖调蓄能力明显下降;土地后备资源不足,节约性和集约化利用程度有待提高;建成区“摊大饼”式扩张,城市空间结构不尽合理;景观破碎化趋势明显,绿色空间尚没有形成有机系统等[30~32]。如何从空间上协调社会经济发展和生态环境保护的关系,实现精明增长与精明保护的双赢,已经成为紧迫而现实的问题。本研究应用景观安全格局理论和方法,探讨区域和城市生态安全格局的构建方法,并提出保障北京市生态长远安全的土地利用格局与实施战略,具有重要的理论和现实意义。

1方法论

景观安全格局以景观生态学理论和方法为基础,通过景观过程(包括城市的扩张、物种的空间运动、水和风的流动、灾害过程的扩散等)的分析和模拟,来判别对这些过程的安全与健康具有关键意义的景观元素、空间位置及空间联系,这种关键性元素、战略位置和联系所形成的格局就是景观安全格局[16~17]。景观安全格局旨在解决如何在有限的国土面积上、以最高效的景观格局、维护土地生态过程、历史文化过程、游憩过程等的安全与健康的问题。景观安全格局包括维护生态过程安全与健康的生态安全格局、维护乡土遗产真实性与完整性的文化遗产安全格局、维护生态游憩过程安全与健康的游憩安全格局,等等。特别需要说明的是,本文以生态安全格局代替更广意义的景观安全格局概念,一方面是为了强调维护生态过程的绝对重要意义,同时也因为文化遗产和游憩过程的安全格局都是建立在生态基底之上的,因而,在这里生态安全格局在这里具有广泛的含义。

本研究针对北京市生态问题,重点研究综合水安全格局、地质灾害安全格局、生物保护安全格局、文化遗产安全格局和游憩安全格局。

针对每个过程的景观安全格局,其具体技术路线如下[16~17]:

(1)确定源:即过程的源,如生物的核心栖息地作为物种扩散和动物活动过程的源,文化遗产点作为乡土文化景观保护和体验的源,公园和风景名胜区作为游憩活动的源。主要通过资源的空间分布数据和适宜性分析来确定。

(2)判别空间联系:通过景观过程(包括自然过程,如水的流动;生物过程,如物种的空间运动; 人文过程,如人的游憩体验等)的分析和模拟,来判别对这些过程的健康与安全具有关键意义的景观格局,包括缓冲区、源间连接、辐射道和战略点等,并根据各格局的拐点和作用,划分出低、中、高三种不同安全水平。

(3)提出优化策略:针对某一生态过程和安全格局的具体要求,提出空间格局和土地利用的调整策略与建议。

将Steinitz[33]的景观规划框架与生态基础设施理论以及景观安全格局途径相结合,形成了具有可操作的北京市生态安全格局(景观安全格局)的总体研究框架(图1)。

2北京市生态安全格局的构建

2.1 针对单一景观过程的安全格局

2.1.1 综合水安全格局

快速城市化导致城市水文过程的根本改变:人口的快速膨胀导致水资源严重短缺;不透水铺装面积的增加致使内涝频发;雨水资源大量流失,亟待深度开发利用;地下水采补失衡,引起湿地萎缩;工程化措施对水文过程造成负面影响。城市水系统和水环境的完整与健康已成为制约北京可持续发展的关键环节。

本研究以恢复天然水文过程和维护城市雨洪安全为目标,运用ArcGIS空间分析技术,对洪水、地表径流等过程进行分析和模拟,构建洪水安全格局和雨水安全格局,并考虑地表和地下水源保护以及地下水补给,叠加形成综合水安全格局。

(1)洪水安全格局

综合洪水过程模拟、历史洪涝灾害分析,构建洪水安全格局。

首先,根据地形图和地形高程数据,判别现状具有调蓄洪水功能的区域,包括市域内的各级河流、湖泊、水库、坑塘和低洼地。

其次,根据水文过程模拟,确定径流汇水点作为控制水流的战略点,并根据分流部位和等级,形成多层次的等级体系。

第三,根据洪水风险频率确定安全水平。洪水风险频率根据城市的重要程度、所在地域的洪灾类型,以及历史性洪水灾害等因素来确定。水利部《关于加强海河流域近期防洪建设的若干意见》,确定北京城市防洪标准将达200年一遇。本研究根据可获得的准确降水数据及上述依据,确定了20、50、200年一遇作为不同安全水平的标准。结合数字高程模型,模拟洪水过程,得到不同洪水风险频率下的淹没范围,并结合历史洪涝灾害数据[34],分析北京市历史洪涝淹没范围。将上述两种淹没范围进行叠加,确定洪水发生频率的高、中、低区域,确定出防洪的关键区域和空间位置,从而建立多层次的滞洪湿地系统,形成不同安全水平的洪水安全格局。

(2)雨水利用安全格局

通过雨水下渗适宜性分析、地下水超采区分析和山区水土流失分析,综合确定市域雨水利用的关键性空间格局,如山前冲、洪积扇等,构建北京市雨水利用安全格局,并根据不同土地利用类型制定雨洪管理措施,在洪水安全格局和雨水安全格局的基础上,考虑地表和地下水源保护以及地下水补给,叠加形成综合水安全格局(图2)。根据不同等级安全水平,提出了不同的限制建设要求和水生态恢复措施。

2.1.2 地质灾害安全格局

基于对泥石流、滑坡、滑塌、崩塌、矿山地面塌陷、地面沉降、地裂缝和水土流失等多种地质灾害要素的空间分布,确定地质灾害的源;通过对各地质灾害类型的诱因和灾害易发区内土地利用格局的分析,确定对地质灾害防护起关键作用的区域和空间联系。缓冲区的范围受地质灾害的类型、发育强度、分布状况、发生频率、地形地质条件、降水条件及人类活动强度等因素影响。并据此划定了地质灾害安全格局的低、中、高安全水平,提出了相应的限制建设要求和灾害防治措施。

2.1.3 生物保护安全格局

北京市多样化的自然环境,孕育了丰富的生境和动植物资源。目前北京市的生物多样性保护面临以下问题:城建用地的无序扩张造成栖息地面积减少和破碎化;大型工程设施的建设切断了生物迁徙的廊道;自然保护区、风景区、森林公园等良好的生物栖息地之间缺乏有效连接[35]。针对上述问题,本研究从区域和景观层次上识别生物多样性保护的关键过程和空间格局,形成城乡连续的乡土生境和生物廊道系统,从而保护区域生物栖息地和生态系统的完整和健康。

通过指示物种和焦点物种(Focal species)来进行生物多样性保护,是目前国际通用的行之有效的做法[36-40]。为此,确定了本次研究指示性物种的选择标准:(1)能够指示北京市生态环境现状,并对其他物种及各类栖息地具有指示作用;(2)具有生物学上的代表性;(3)为广大民众所喜闻乐见。北京市的鸟类保护级别高且栖息地多样,选取具有代表的留鸟和候鸟作为区域生物多样性的指示物种较为合适。经过对待选指示性物种的进一步分析,最终确定以大白鹭(Egretta alba)、绿头鸭(Anas platyrhynchos)和环颈雉(Phasianus colchicus)作为指示物种。

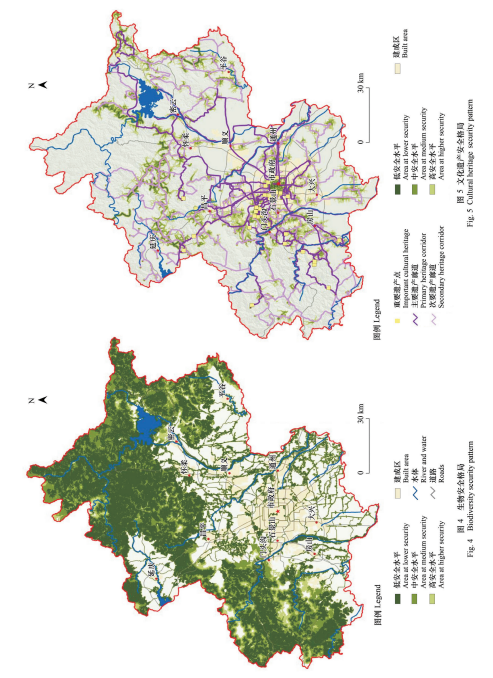

根据指示性物种的生活习性,分析不同土地覆盖和土地利用类型对于生物活动的适宜性,判别现状和潜在的核心栖息地。运用最小累计阻力模型(MCR)分别模拟指示性物种穿越不同景观基面(土地覆盖和土地利用)的过程,建立最小累积阻力面。生成的阻力面表示从源(栖息地)到空间某一点的易达程度,从而模拟物种水平扩散的行为模式。根据最小阻面,判别缓冲区、源间连接、辐射道以及战略点,构建每一个指示物种的安全格局[16~17]。最后将三个物种的安全格局叠加整合,构建起北京市生物保护安全格局(图4)。概括起来,该格局的总体建设战略包括:

(1)建立绝对保护的栖息地核心区:严格保护区域大型森林、河湖湿地生态系统,禁止城市建设和围垦侵占;

(2)建立生物栖息地缓冲区:低山丘陵地带及农田景观,是生物栖息地缓冲区的主体,应限制城市建设的过度侵占,发展生态农业和进行生态管理;

(3)构建生物廊道系统:生物廊道对于景观连接性具有关键性作用,廊道的连接性、宽度和构成应符合生物保护的要求。

(4)培育生物保护战略点:战略点包括生物迁徙的踏脚石、生物廊道交汇处、生物廊道与城市道路的交叉点等,在这些关键性节点上进行生态恢复,设立动物通道。

2.1.4 文化遗产安全格局

北京是举世闻名的历史文化名城。截至2006年,全市共有各级文物保护单位近900处,其中有6项被列入联合国世界自然和人类文化遗产名录。本研究通过构建北京市文化遗产安全格局,形成文化遗产保护和体验的空间网络,从而进一步保护和彰显北京的历史文化风貌特色。这个文化遗产安全格局的构成要素包括[36]:

(1)遗产实物:本研究将北京市全部文物保护单位(包括古建筑、古遗址、古墓葬、近现代建筑等)和历史文化街区、历史文化名村作为文化遗产安全格局的“源”。

(2)连接这些遗产而形成廊道的景观元素和潜在的点:通过专家咨询和文献研究,确定历史河湖水系和历史文化线路是北京市最为重要的线性文化遗产。北京河湖水系的变迁一直与城市发展和空间格局的演变息息相关。在快速城市化背景下,保护这些历史河湖水系,对弘扬古都风貌、改善生态环境、提供游憩空间具有十分重要的作用。历史上形成的众多文化线路,如明清御路、士人游憩路线[ 吴承忠.明清北京休闲地理研究.2004,北京大学博士论文.297-300]等,连接着丰富的乡土景观和文化风俗,对遗产网络构建具有重要价值。除此之外,一些具有休闲游憩价值的线性景观元素如水系、山路、乡村道路等,以及那些目前并不具备休闲价值,仅仅因为其空间关系而适宜成为遗产廊道组成部分的景观元素,对廊道规划和建设也具有一定价值。

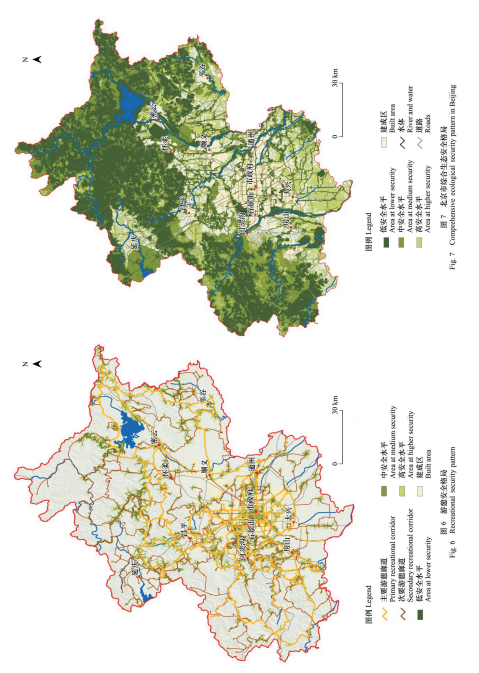

本研究首先根据文物普查资料,建立文物保护单位和潜在文化遗产廊道的地理信息系统数据库。然后,基于土地覆盖和土地利用的不同阻力分布,运用最小累积阻力模型(MCR),模拟其空间可达性,在此基础上进一步分析确定适宜建立廊道的区域。基于廊道适宜性分析,判别出宏观尺度上北京市文化遗产安全格局(图6)。该格局的总体建设战略包括:

(1)构建文化遗产廊道系统:以重要历史河湖水系及历史游憩线路为依托,确定市域范围的文化遗产廊道系统;

(2)保护自然山水格局:维护和发扬山水相融、自然风光与人文景观相交融的古都风貌特色。注意文化遗产和周边自然背景的相互关系,保护水系和山体的生态完整性;

(3)游道与解说系统:廊道内尽可能采取非机动交通,避免机动交通对步行道系统的干扰;解说系统规划和设计应具有连续性,体现被解说对象的特色;管理服务设施适度建设,注意与历史文化风貌的协调。

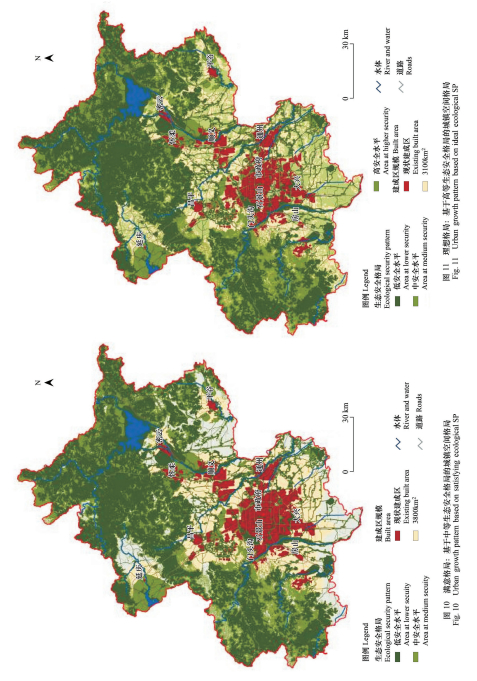

2.1.5 游憩安全格局

北京市游憩资源众多,但游憩资源空间分布不均衡、可达性较低,各大游憩板块和线路之间没有形成有机整体,难以满足市民日益增长的户外游憩需求。为此,本研究将文化遗产网络、绿地水系网络等具有不同游憩价值的系统进行叠加, 通过空间整合协调,形成北京市游憩安全格局。

北京市域的各类公园、风景名胜区、乡土文化遗产以及山体、林地、水系等自然景观具有较高的游憩价值,本研究将它们作为游憩过程的“源”。根据土地覆盖类型进行游憩活动的适宜性分析,运用最小累积阻力模型(MCR),得到游憩可达性阻力面,再根据游憩阻力面,判别和构建游憩安全格局。概括起来,总体建设战略包括:

(1)构建区域绿色游憩廊道系统:通过游憩廊道加强传统游憩地区的横向联系,并重点建设以水系湿地、生态休闲农业为特色的东部游憩网络;

(2)建立城市非机动车绿色通道系统:建立城市内部沿河流、林荫道的非机动车绿色通勤、游憩廊道,以及城郊沿河流、农田防护林等构建的连接城乡的非机动车绿色通道。该格局通过游憩廊道将已有和潜在的游憩节点整合成一个完整的网络,实现各级各类游憩资源的空间均衡配置。

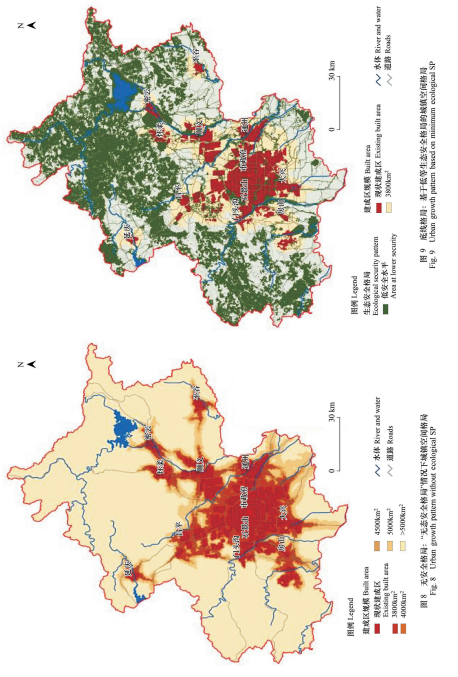

2.2 北京市综合生态安全格局构建

综合以上水文、地质灾害防护、生物多样性保护、文化遗产和游憩方面的安全格局,建立综合生态安全格局。以上五种广义的生态过程被认为在生态安全格局的构建时具有同等的重要性,被赋予相同的权重,将5个安全格局进行叠加,通过析取运算(∨),取最大值,最终确立北京市域生态安全格局(图7)。它们形成了连续而完整的区域生态基础设施,为区域生态系统服务的安全和健康提供了保障。北京市生态安全格局所考虑的生态过程、要素和各安全水平的划分标准如表1所示,划分的标准和依据是建立在对各种自然、生物和人文过程的研究基础之上的,如洪水风险频率的通用等级划分、河流廊道的宽度的景观生态学依据[37]、生物保护中的最少面积和最小种群等等。其中“底线安全格局”是低水平生态安全格局,是保障生态安全的最基本保障,是城市发展建设中不可逾越的生态底线,需要重点保护和严格限制,并纳入城市的禁止和限制建设区;“满意安全格局”是中水平安全格局,需要限制开发,实行保护措施,保护与恢复生态系统。“理想安全格局”是高水平安全格局,是维护区域生态服务的理想的景观格局,在这个范围内可以根据当地具体情况进行有条件的开发建设活动。

Table.1 Classification standards of Ecological SP at different security levels

| 生态过程或要素 Ecological processes/Elements | 底线安全格局(最低生态安全格局)Minimum SP (ecological SP at a lower level) | 满意安全格局(中安全水平生态安全格局Satisfying SP (Ecological SP at a middle level) | 理想安全格局(高安全水平生态安全格局)Ideal SP (ecological SP at a higher level) | |

| 水文 Hydrology | 河湖水系 Water network | 河道、湖泊、水库本身及滨水缓冲区50m water network and buffer area (within 50m) | 河道、湖泊、水库本身及滨水缓冲区(50- 100m) buffer area of lower SP (between 50- 100m) | 河道、湖泊、水库本身及滨水缓冲区(100- 150m) buffer area of lower SP (between 100- 150m) |

| 洪水调蓄 Flood | 模拟洪水淹没范围和历史洪水淹没范围的重叠区 Overlapped area of simulated of flood and historical flood | 模拟洪水淹没范围 area of simulation of flood | 模拟洪水淹没和历史洪水淹没范围 area of simulation of flood and historical flood | |

| 地表水源保护 Water source protection | 一级水源保护区 core area for water source protection | 二级水源保护区 area for water source protection | ||

| 地下水补给 Groundwater recharge | 地下水补给高适宜区 suitable area for groundwater recharge at higher level | 地下水补给中适宜区 suitable area for groundwater recharge at middle level | 地下水补给低适宜区 suitable area for groundwater recharge at lower level | |

| 地下水源保护 Groundwater protection | 地下水源核心保护区 core area for groundwater protection | 地下水源防护区 buffer area for groundwater protection | ||

| 地质灾害 Geological Disaster | 泥石流、滑坡、矿山塌陷、崩塌 Debris flow, landslide, mining subsidence, and collapse | 泥石流、滑坡、矿山塌陷、崩塌中心200米内 Debris flow, landslide, mining subsidence, collapse and its buffer area(within 200m) | ||

| 地面沉降 Land subsidence | 地面沉降中心地带,累计沉降>1.0 m core area of land subsidence or subsidence>1.0m | 地面沉降中心周边200米内或累计沉降0.3 -1.0 m core area of land subsidence or subsidence 0.3-1.0m | ||

| 地裂缝 Ground fissure | 地裂缝所在地 ground fissure | 地裂缝中心地带至两侧100米以内的两翼地带ground fissure and its buffer area(within 100m) | 地裂缝两翼地带至地裂缝两侧500m的边缘地带 ground fissure and its buffer area(within 500m) | |

| 水土流失 Soil erosion | 坡度:>25º Slope > 25º | 坡度:20-25º Slope: 20º-25º | ||

| 生物多样性保护 Biodiversity | 环颈雉 Phasianus colchicus | 北部和西部山区林地 Forests in mountainous area | 低安全格局周边60m范围内 Buffer area of lower SP (within 60m) | 低安全格局周边60-200m范围内 Buffer area of lower SP (between 60-200m) |

| 绿头鸭 Anas platyrhynchos | 人工库塘、河流、湖泊湿地、城市大型绿地斑块内水域,以及周边800m范围内的林地 water network and its buffer area of forest (within 800m) | 低安全格局周边60m范围内 buffer area of lower SP (within 60m) | 低安全格局周边60-200m范围内 buffer area of lower SP (between 60-200m) | |

| 大白鹭 Egretta alba | 人工库塘、河流、湖泊湿地以及周边2km范围内的林地 water network and its forested buffer area (within 2000m) | 低安全格局周边100m范围内 buffer area of lower SP (within 100m) | 低安全格局周边100-200m范围内 100-200m buffer area of lower SP (between 100-200m) | |

| 人文 Culture and Recreation | 文化遗产 culture heritage | 遗产廊道和各遗产点的核心保护范围 core area of protected culture heritage | 遗产廊道和各遗产点的严格控制范围 strictly managed buffer area surrounding the protected core | 遗产廊道和各遗产点的一般控制范围 managed area surrounding the protected core |

| 游憩 recreation | 核心游憩景观及游憩高适宜区 recreational resources and area most suitable for recreation at higher level | 游憩中适宜区 area very suitable for recreation | 游憩低适宜区 area suitable for | |

北京市生态安全格局从整体空间格局和构成要素上,可以概括为:以西、北地区山地森林和大型湿地为重要的生态源,以小型林地和湿地为斑块,通过沿水系、林带、文化遗产线路等线性元素建立的生态廊道、文化遗产廊道和游憩廊道,构成北京地区的生态基础设施网络。

3基于生态安全格局的城镇空间格局预景

在生态安全格局研究成果的基础上,选取“无生态安全格局”和“低、中、高水平的生态安全格局”四种不同土地利用方式作为城市空间发展的预景前提,模拟未来城镇空间发展格局。“无生态安全格局”情况的预景体现了城市空间在单纯的经济活动驱动下可能的发展预景。该预景下城市空间发展不受“生态控制”等条件约束,城市空间无序蔓延(图8)。基于不同安全水平生态安全格局的预景,主要体现了生态安全格局得以执行的情况下,城市空间可能的发展预景(图9-11)。这三种预景下,城市各类用地对城市扩张产生的阻力取决于生态安全格局所赋予的用地属性阻力值,代表城市发展需要跨越该用地的难度,其中低安全水平格局用地阻力值最大,而中、高水平安全格局的用地的阻力值依次降低。

在预景分析的基础之上,从城镇扩张趋势、生态安全维护用和地规模三方面对各预景进行定性和定量的分析与评价:

“无生态安全格局”下,城市建成区“摊大饼”式蔓延,周边组团与中心城区连片发展,生态资源占用较多。

“底线生态安全格局”下,由于生态安全格局严格的用地控制,保证了最低限度的生态基础设施核心网络和基本的生态服务。各城市组团虽没有完全连片,但趋势较为明显。

“满意生态安全格局”下,较好地维护了生态基础设施和生态服务,组团间由生态用地相隔。

“理想生态安全格局”下,最大限度地保护生态基础设施和生态服务,建设用地被生态用地分割呈组团式发展。

通过预景发现,除高安全水平的“理想生态安全格局”之外,其他三种预景都能满足北京市土地利用总体规划预测的2020年3800km2[ 《北京市土地利用总体规划(2005-2020)》中确定到2020年北京市城乡建设用地规模为3800 km2]建设用地的要求(见表3)

|

预景

Scenario |

预景1:无安全格局

Scenario 1: Urban growth pattern without ecological SP |

预景2:底线格局:

Scenario 2: Urban growth pattern based on minimum ecological SP |

预景3:满意格局

Scenario 3: Urban growth pattern based on satisfying ecological SP |

预景4:理想格局

Scenario 4: Urban growth pattern based on ideal ecological SP n |

|

城镇扩张趋势

Urban growt, h patte, rn |

“摊大饼”式蔓延,通州、亦庄、顺义、石景山、房山、大兴等周边组团与中心城区连片发展,建设用地沿道路扩张趋势明显,远郊区县发展缓慢。The downtown area and clusters are combining as a whole. Construction land will mainly develop along main roads. The suburb new towns will develop slowly. |

建设用地间有少量生态基础设施用地,中心城区与周边组团融为一体,远郊区县发展速度较快。Within a green framework, clusters and downtown area are combining as a whole. The suburb new towns will grow quickly. |

建设用地发散式扩张,组团式分布,组团间由生态基础设施用地相隔,中心城区与周边组团融为一体,边界模糊,远郊区县发展速度较快。The green network forms an infrastructure that link central cities and surrounding clusters. The suburb new towns will grow quickly. |

建设用地被生态基础设施用地分割呈星群型或节点型发展。建设用地点缀在开放空间基质中,单个组团规模较小。Urban area will be broken by the green network. Construction lands will be surrounded by open space and the scale of individual cluster is small. |

|

生态安全维护

Ecological security |

关键生态过程的完整性得不到最低限度的保障,生态服务得不到基本的保障。The integrity of the critical ecological processes is not protected at the minimum level, which can not provide essential, ecosystems services |

关键生态过程的完整性得到最低限度的维护,近期的生态服务得到基本的保障。。The integrity of the critical ecological processes will be protected at the minimum level, which can provide essential ecosystems services |

关键生态过程的完整性得到较好的维护,生态服务可望在长时间内持续。The integrity and continuity of the critical ecological processes will be protected at the satisfying level, which can provide essential and sustainable ecosystems services |

关键生态过程的完整性得到较好的维护,生态服务可望在长时间内持续并不断改善。The integrity and continuity of the critical ecological processes will be protected at the ideal level, which can provide and enhance essential and sustainable ecosystems services |

|

用地规模

Land use allocation |

各类用地规模缺乏规划调控,规模难以预测。The amount and allocation of land uses are difficult to predict and control. |

可提供建设用地和农用地约8605km2,可以同时满足建设用地、生态用地、基本农田用的要求。The competing demands of different land uses can be fulfilled, providing a total area of 8605 km2 for construction and agriculture. |

可提供建设用地和农用地约4826km2,可以同时满足生态用地、建设用地、基本农田用地的要求。The competing demands of different land uses can be fulfilled, Providing a total area of 4826 km2 for construction and agriculture. |

可提供建设用地约2431km2,在生态优先和严格保护基本农田的前提下,建设用地需做出让步。The Ecological and agricultural land uses will be strictly protected and the demand for construction will not fully fulfilled, providing a total area of 2431 km2 for construction. |

4结论与讨论

(1)本研究强调生态安全格局在空间结构上的完整性和在生态系统服务上的综合性。作为向城市提供自然服务的生态基础设施,生态安全格局应将生态系统的各种服务,包括旱涝调节、生物多样性保护、休憩与审美启智,以及遗产保护等整合在一个完整的景观格局中,落实在土地上。

(2)本研究在景观安全格局和生态基础设施理论指导下,提出了城市生态安全格局的研究框架。运用GIS空间分析等技术,对区域关键的生态过程(包括非生物自然过程、生物过程和人文过程)进行垂直和水平分析,判别维护生态过程安全的关键性空间格局,并整合为具有综合功能的生态安全格局。本文的生态安全格局包含了其他相关景观过程的安全格局,目的是强调生态安全格局的重要性和作为其他景观过程和格局的基础。而通常情况下,生态安全格局可以被看作是整体景观安全格局的一部分。

(3)生态安全格局的研究成果可直接指导城乡空间布局和生态建设。将生态安全格局与城市总体规划、土地利用规划、限建区规划、城市“绿线”规划相结合,作为它们的科学基础和核心内容,是生态安全格局理论对城市规划的重要贡献。

(4)通过北京城市格局发展预景分析,可以证明生态安全格局途径是实现“精明的保护”与“精明的增长”的有效途径。城市扩张的预景揭示了如何在有限土地资源条件下,实现保护与发展和谐同步的可能性。研究证明进行生态环境保护并不在于必须牺牲很多或更多的建设用地,也不必以牺牲土地利用的经济价值为代价,而是可以通过科学合理的空间格局的设计,用尽可能少的土地,来获得尽量好的生态效益;这一预景还揭示了城市的空间格局是土地的生态过程和格局所界定的,而不应该用一个意象的城市空间形态来规划。这正是城市“反规划”的核心理念[43~44],即:城市的发展建设规划必须以生命土地的过程和格局为依据和基础,先做不建设规划,再根据社会经济发展需要进行建设用地规划和布局。

(5)到目前为止,生态学理论研究如何转化为应用仍处于探索阶段,在今后的研究中单一安全格局的构建以及边界的确定方法将是重点研究的问题,生态安全格局低、中、高三种安全水平的划分依据也值得继续探讨和完善。

致谢:

参与本次研究的还包括:曹燕群、陈春娣、佘依爽、孙齐、乔青、宋吉涛、李青、李婷、胡望舒、熊亮、姬婷、李云圣、汤敏、廖慧仪、胡佳文、钟晨等。

感谢北京市国土资源局张维,陶志红和规划勘测中心全体同仁在项目全程给予的大力支持!

感谢王放、冯永锋、张峻峰、武弘麟、韩光辉、韩茂莉、吕植等人的指导和帮助!

References:

[1] Sustainable development strategy research group, Chinese Academy of Sciences. Report on sustainable development strategy of China, 2005. Beijing: Science Press, 2005. 81-84.

[2] Zube E.H. Greenways and the US National Park system. Landscape and Urban Planning Greenways,1995,33(1-3): 17-25.

[3] Ahern J. Greenways as a planning strategy. Landscape and Urban Planning Greenways,1995,33(1-3): 131-155.

[4] Walmsley A. Greenways: multiplying and diversifying in the 21st century. Landscape and Urban Planning, Greenway Planning around the World,2006,76(1-4): 252-290.

[5] Fabos J G,Ryan R L . International greenway planning: an introduction. Landscape and Urban Planning, International Greenway Planning,2004,68(2-3): 143-146.

[6] Benedict M A, McMahon E T . Green infrastructure: smart conservation for the 21st century. Washington, D.C.: Sprawl Watch Clearinghouse, Monograph Series. Website: www.sprawlwatch.org/greeninfrastructure.pdf

[7] Xiao D N, Chen W B, Guo F L. On the basic concepts and contents of ecological security. Chinese Journal of Applied Ecology, 2002,13(3):354-358.

[8] Zou C X, Shen W S. Advances in ecological security. Rural Eco-Environment, 2003, 19(01):56-59.

[9] Cui S H, Hong H S, Huang Y F, Xue X Z. Progress of the ecological security research, 2005, 25(04): 861~868.

[10] Chen X, Zhou C H. Review of the Studies on Ecological Security. Progress in Geography, 2005, 24(06):8-20.

[11] Dong W, Zhang X H, Su D, et al.. Progress on Forewarning of Ecological Secur ity. Environmental Science and Technology, 2007, 30(12):97-99.

[12] Zhang H , Ma W Ch , HO Hon-Hing. Recent advances in research on LUCC: based urban ecological security, 2007, 27(05): 2109~2117.

[13] Ma KeMing, Fu BoJie, Li XiaoYa, Guan WenBing. The regional pattern for ecological security: the concept and theoretical basis. Acta Ecologica Sinica, 2004, 24(4):761–768.

[14] Li X Y, Ma K M, Fu B J, Niu S K, The regional pattern for ecological security (RPES) : designing principles and method. Acta Ecologica Sinica, 2004, 24(5):1055–1062.

[15] Forman RTT. Land Mosaics : The Ecology of Landscapes and Regions. Cambridge :Cambridge University Press,1995.

[16]Yu K J. Security patterns and surface model in landscape ecological planning. Landscape and Urban Planning,1996,36(1): 1-17.

[17] Yu K J. Landscape ecological security patterns in biological conservation. ACTA ECOLOGICAS INICA, 1999, 19(01):8-15.

[18] Yu K-J, Ye Z, Li D H, et al. Connectivity of Landscape Ecological Process and Patterns: A Case Study at Zhongshan City, Guangdong Province. Urban Planning, 1998, 22(04):14-17.

[19] Yu K-J, Li D H, Huang Gang, Liu H L. Construction and organization of the landscape networks: discussion on the landscape ecological planning of the Beijing Shihua-Cave scenic area. Urban Planning Forum, 2005(03): 76-81.

[20] Yu K J, Li D H, Liu H L, et al . Growth pattern of Taizhou city based on ecological infrastructure: a negative app roach physical urban planning . City Planning Review, 2005, 29 (9): 76 -80.

[21] Yu K J , Zhang L. Ecological infrastructure as unbuildable zone and urban green space system: a case study of Heze. City Planning Review, 2007, 31(12):89-92.

[22] Yu K J , Xi X S , Wang S S. Townscape planning based on ecological infrastructure: a case study of Weihai, Shandong. City Planning Review, 2008, 32(3):87-92.

[23] Yu K J, Han X L, Zhu Q. Ecological Infrastructure as a Synthetic Solution to Urban Environmental Problems. JOURNAL OF NATURAL RESOURCES, 2007, 22(05):808-816.

[24] Wang B, Guan W B, Wu J A, et al. A Method for Assessing Regional Ecological Security Pattern to Conserve Biodiversity —— GAP Analysis. Research of Soil and Water Conservation, 2006, 13(01):192-196.

[25] Guo M , Xiao D N , Li X. Changes of landscape pattern between 1986 and 2000 in Jiuquan oasis , Heihe River basin. ACTA ECOLOGICA SINICA, 2006, 26(02):457-466.

[26] Cen L D , LU Yi-he, TIAN Hui-ying1, SHI Qian. Principles and methodology for ecological rehabilitation and security pattern design in key project construction. Chinese Journal of Applied Ecology, Mar. 2007, 18 (3): 674 – 680.

[27] Gao Q C, Chen L D, Lü Y H, et al.. Regional Pattern for Ecological Security in Shanxi Section Along West-East Gas Pipeline Project. Journal of Soil and Water Conservation, 2005, 19(04): 164-172.

[28] Li Y H , Hu Z B, Gao Q, et al.. Ecological safety pattern of spatial extension in Shenyang City. Chinese Journal of Ecology, 2007, 26 (6) : 875 – 881.

[29] Fang S B, Xiao D N, An S Q. Regional ecosecurity pattern in urban area based on land use analysis :A case study in Lanzhou. CHINESE JOURNAL OF APPL IED ECOLOGY, 2005, 16 (12)∶2284~2290.

[29] Zhou W H, Zhang K F, Wang R S. Urban water ecological footprint analysis———a case study in Beijing, China. Acta Scientiae Circumstantiae,&nb, sp;2006,&, nbsp;26(9): 1524-1531.

[30] Niu L L, Ding G D. Study on Sustainable Use of Soil Resources in Beijing. Research of Soil and Water Conservation, 2006, 13(05):175-179.

[31] Zhou W H , Wang R S. Methodology assessment of urban ecological security: A case study of Beijing. Chinese Journal of Ecology, 2005, 24(7): 848-852. , ,

[32] Zhou W H, Wang R S. An entropy weight approach on the fuzzy synthetic assessment of Beijing urban ecosystem health, China. ACTA ECOLOGICA SINICA,, 2005, , , 25(12):3244-3251.

[33] Steinitz C. A framework for theory applicable to the education of landscape architects (and other design professionals). Landscape Journal. 1990, 9(2): 136-143.

[34] Beijing Water Authority ed. Flood and drought hazards in Beijing. Beijing: China WaterPower Press, 1999. Pic. 30,32,4,44.

[35] Liu X C, Kang M Y. Analysis of functions and development countermeasures of urban Greenland system in China——Beijing case. China Population, Resources and Environment, 2001, 11(04):87-89.

[36] Caro T. Focal species. Conservation Biology, 2000, 14 (6):1569–1570.

[37] Opdam P, Verboom J, Pouwels R. Landscape cohesion: an index for the conservation potential of landscapes for biodiversity. Landscape Ecology, 2003, 18 (2): 113–126.

[38] Thomas B, Kennedy E. Conservation biology: Biodiversity barometers. Nature, 2004, 431(7012): 1046-1047.

[39] Lambeck, R J. Focal species: A multi-species umbrella for nature conservation. Conservation Biology, 1997, 11 (4), 849–56.

[40] Noss R F, Strittholt J R, Vance-Borland K, Carroll C, and Frost P. A conservation plan for the Klamath-Siskiyou ecoregion. Natural Areas Journal, 1999, 19:392–411.

[41] Yu K J, Li W, Li D H, Li C B, Huang G, Liu H L. Suitability analysis of heritage corridor in rapidly urbanizing region: a case study of Taizhou City. Geographical Research, 2005, 24(01): 69-76.

[42] Zhu Q, Yu K J, Li D H. The width of ecological corridor in landscape planning. Acta Ecologica Sinica,2005,25(9):2406-2412.

[43] Yu K J, Li D H, Han X L. On Negative Planning, City Planning Review, 2005, 29(09):64-69.

[44] Yu K J, Li D H. The Negative Approach. Beijing: China Building Industry Press, 2005:11-26.

参考文献:

[1] 中国科学院可持续发展战略研究组.2005中国可持续发展战略报告.北京:科学出版社,2005:80~84.

[7] 肖笃宁,陈文波,郭福良 等. 论生态安全的基本概念和研究内容. 应用生态学报,2002,13(03) :354~358.

[8] 邹长新,沈渭寿. 生态安全研究进展. 农村生态环境,2003,19(01):56~59.

[9] 崔胜辉,洪华生,黄云凤 等. 生态安全研究进展. 生态学报,2005,25(04): 861~868.

[10] 陈星,周成虎. 生态安全:国内外研究综述. 地理科学进展,2005,24(06):8~20.

[11] 董伟,张向晖,苏德 等. 生态安全预警进展研究. 环境科学与技术,2007,30(12) :97-99.

[12] 张浩, 马蔚纯, HO Hon Hin. 基于LUCC的城市生态安全研究进展. 生态学报,2007,27(05): 2109~2117.

[13] 马克明,傅伯杰,黎晓亚 等. 区域生态安全格局:概念与理论基础. 生态学报,2004,24(04): 761~768.

[14] 黎晓亚,马克明,傅伯杰 等. 区域生态安全格局:设计原则与方法. 生态学报,2004,24 (05): 1055~1062.

[17] 俞孔坚. 生物保护的景观生态安全格局. 生态学报,1999,19(01):8~15.

[18] 俞孔坚,叶正,李迪华 等. 论城市景观生态过程与格局的连续性——以中山市为例. 城市规划,1998,22(04):14~17.

[19] 俞孔坚,黄刚,李迪华 等. 景观网络的构建与组织——石花洞风景名胜区景观生态规划探讨. 城市规划学刊,2005,29(03):76~81.

[20] 俞孔坚,李迪华,刘海龙 等. 基于生态基础设施的城市空间发展格局——“反规划”之台州案例. 城市规划,2005(09) : 76 ~80.

[21] 俞孔坚,张蕾. 基于生态基础设施的禁建区及绿地系统——以山东菏泽为例. 城市规划,2007,31(12) :89~92.

[22] 俞孔坚,奚雪松,王思思 等. 基于生态基础设施的城市风貌规划——以山东省威海市城市景观风貌研究为例. 城市规划,2008,32(03) :87~92.

[23] 俞孔坚,韩西丽,朱强 等. 解决城市生态环境问题的生态基础设施途径. 自然资源学报,2007,22(05):808~816.

[24] 王棒,关文彬,吴建安 等. 生物多样性保护的区域生态安全格局评价手段——GAP分析. 水土保持研究,2006,13(01) :192~196.

[25] 郭明,肖笃宁,李新 等. 黑河流域酒泉绿洲景观生态安全格局分析. 生态学报,2006,26(02) :457~466.

[26] 陈利顶,吕一河,田惠颖 等. 重大工程建设中生态安全格局构建基本原则和方法. 应用生态学报,2007,18(03) : 674 ~680.

[27] 高启晨,陈利顶,吕一河 等. 西气东输工程沿线陕西段区域生态安全格局设计研究. 水土保持学报,2005,19(04):164~172.

[28] 李月辉,胡志斌,高琼 等. 沈阳市城市空间扩展的生态安全格局. 生态学杂志,2007,26(06) : 875 ~881.

[29] 方淑波,肖笃宁,安树青 等. 基于土地利用分析的兰州市城市区域生态安全格局研究. 应用生态学报,2005,16(12)∶2284~2290.

[30] 牛兰兰,丁国栋. 北京市土地资源可持续利用研究. 水土保持研究,2006,13(05) :175~179.

[31] 周文华,王如松. 城市生态安全评价方法研究——以北京市为例. 生态学杂志,2005,24(07) : 848~852.

[32] 周文华,王如松. 基于熵权的北京城市生态系统健康模糊综合评价. 生态学报,2005,25(12) : 3244 ~3251.

[34] 北京市水利局编.北京水旱灾害.北京:中国水利水电出版社,1999. 彩图30、32、42、44.

[35] 刘肖骢,康慕谊. 试析我国城市绿地系统的功能及其发展对策——以北京市为例. 中国人口.资源与环境,2001,11(04):87~89.

[41] 俞孔坚,李伟,李迪华 等. 快速城市化地区遗产廊道适宜性分析方法探讨——以台州市为例. 地理研究,2005,24(01):69~76.

[42] 朱强,俞孔坚,李迪华. 景观规划中的生态廊道宽度.生态学报,2005,25(9):2406~2412.

[43] 俞孔坚,李迪华,韩西丽. 论“反规划”. 城市规划,2005,29(09): 64~69.

[44] 俞孔坚,李迪华,刘海龙. “反规划”途径. 北京:中国建筑工业出版社,2005:11~26.