海南东方滨海片区城市设计

项目信息

- 项目地点:

- 中国 海南省东方市

- 项目规模:

- 9.56平方公里

- 设计时间:

- 2020年9月

项目简介

1. 项目概述

项目位于海南省东方市,工作任务包括两个层面:(1)区域协调研究(东方市滨海岸线协调发展研究和城区滨海带区域研究);(2)滨海片区概念性规划及城市设计。

滨海岸线协调发展研究的研究范围为东方市域133.86公里海岸线,主城区核心滨海带区域协调发展研究的研究范围为21平方公里。滨海片区概念性规划及城市设计是本次竞赛主要任务,规划范围东起琼西路,南至解放西路,北至北黎路,西为北部湾,总面积为9.56平方公里,其中陆域面积7.27平方公里。场地中部为西湖湿地,面积约1.2平方公里,面临水质恶化、湿地淤积等生态问题;除西湖湿地外绝大部分处于已建设状态,空地较少,且湿地周边分布的建设区多为城中村,质量较差。

2. 目标与挑战

2.1核心滨海带面临五大挑战:

1)生态修复挑战:本片区生态本底量大而质低,如何修复生态维护东方滨海岸线的生态安全?

2)开发成本挑战:片区内的可建设用地基本都已建满,土地再开发的成本较大,如何最大化土地价值、平衡资金可持续发展?

3)城市空间挑战:海岸线生产生活空间混杂,如何协调三生空间,营造高品质城市?

4)产业拓展挑战:如何立足能源和自贸相关产业,抓住自贸机遇,应对后疫情时代变化,实现产业转型?

5)城市特色挑战:地处北纬18度世界旅游度假黄金纬度,如何塑造城市特色,实现与海南其他城市的差异化突围?

2.2规划目标

修复西湖湿地,以水营城,打造特色东方水城格局;港产城深度融合,打造北部湾新客厅。提出“东方水城、北湾客厅”的发展定位。

3. 设计策略

3.1三大产业发展战略:

1)产业发展方向及空间战略

围绕港口和园区发展的配套服务业、沿滨海景观带发展的高端休闲旅游产业、以及依托完善配套及优质环境的现代休闲服务业。最终形成“2”大综合配套服务产业+“3”大滨海休闲旅游产业+“6”大现代休闲服务业的产业体系。

港口作为水陆连接的枢纽,具有强大的集聚效应,规划将港的概念延伸入场地,以港为引擎,提升周边活力,形成以北部文化休闲港、中部滨海综合服务港、南部配套港三大港口为核心的“三港联动”的产业结构。

2)城市结构战略

规划形成“一轴两带”的城市发展格局。一轴即城海发展轴:建立从东方站至海港的绿色通廊,塑造门户客厅形象,打造东方新的城市发展轴。两带分别为鱼鳞洲至北黎河滨海的滨海休闲带和鱼鳞洲至临港产业园的产业振兴带。

3)产品战略

南部自贸配套区,通过建设商贸会展中心、免税购物城、航运金融保险中心、海洋融资商贸会展物流中心、自贸配套海洋产权交易中心等产品,奠定港航配套服务功能基底。中部滨海风情综合服务区,通过布置能源博物馆、海港渔市,展演中心、市民之家、游艇俱乐部,湿地博物馆等产品,营造富有特色与活力的生活圈。北部文化休闲旅游区,通过营建墩头盐田小镇、骑楼风情老街、海洋牧场等休闲旅游产品,塑造西海岸乡村旅游休闲品牌。

3.2八大空间策略

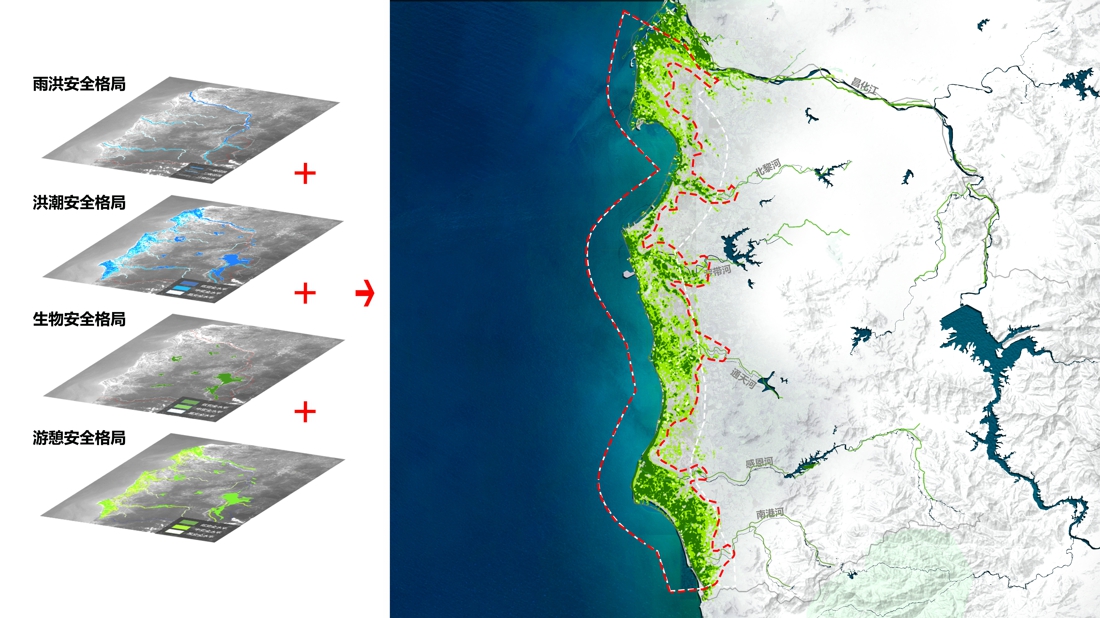

策略一:构建覆盖城区的水生态基础设施,解决东方综合水问题

在东方市流域尺度上构建综合生态安全格局,采取引上游淡水,连通湿地的措施,修复自然,实现洪涝调蓄、水质净化、生物栖息、休闲游憩等综合生态系统服务功能。

策略二:通江连海,梳理咸淡水资源,修复西湖生态

在场地尺度,根据洋流特征和场地地形条件,自湿地北面沿竹金沟支流引入海水,向南流经西湖湿地、从中心排水沟、老福根沟汇入大海,形成海水入湿通道。

策略三:培育红树林,营造生态韧性绿心

红树林是滨海咸淡水交汇处最适宜的植物群落;具有防风消浪、促淤保滩、固岸护堤、净化海水和空气的生态功能。通过四个步骤构建适宜东方市的红树林中央绿心湿地公园。

策略四:构建铁路遗产廊道,延续东方文脉

规划致力于将废弃铁路线转化为一个湿地自维护的生态绿线、社区共享活力动线、遗产活化的历史文化线,打造一个“健康、活跃、有故事”的铁路遗产廊道。

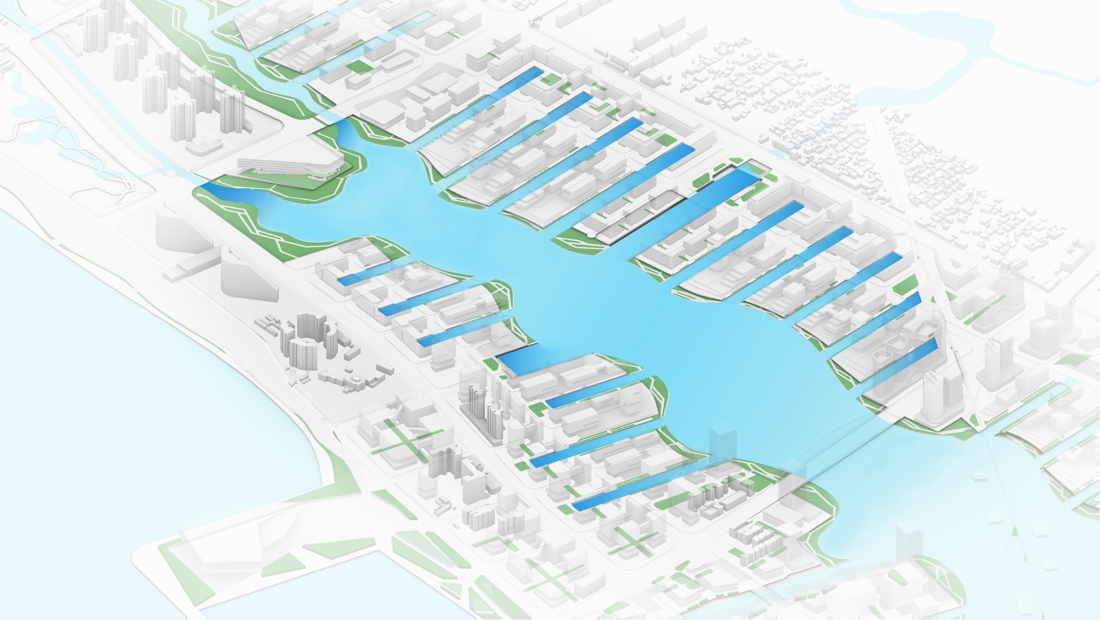

策略五:引水入城,港城合一,打造魅力东方水城

引水入城,引水入街,地块三面环水,将滨水价值发挥到最大化。通过水道连接街巷、广场、湿地公园等各个重要节点。未来城市居民、游客可以乘坐舟船实现上下班,休闲游憩、购物集会等活动。

策略六:“环+梳式”结构的智慧交通,结合水上公交,构建滨海特色的高效交通体系

采用ART主导的公交体系+水上综合交通系统,形成15分钟生活、工作复合圈;指状地块的道路采用梳式布局,将滨水界面留给建筑与开放空间。

策略七:蓝绿交织、以海定城,实现港、产、生活共荣

形成“一核两带五区”的空间结构。一核为“红树林湿地核”。两带分别为“铁路遗产廊道”和“滨海生态带”。五区分别为:①围绕两个港口打造的双港休闲区;②为港口、工业园提供总部办公、金融、法律等配套服务的港园综合配套服务区;③满足后疫情时代远程办公、旅游办公、居家办公等互联式办公需求的滨湖水乡宜居区;④滨海旅游度假区;⑤滨河生态居住区。

策略八:可持续设计助力产城升级,打造东方绿色能源之城

开放式城市组团设计,形成城市自然通风通道,有效疏导海风的渗透,缓解热岛效应,为城市降温。采用退台、悬挑、架空、骑楼等自遮阳建筑手法,以及格栅、挑檐、棚架、风雨廊等建筑细部措施,实现自然通风降温,建设清凉城市。

4. 结论

东方市滨海片区城市设计以生态安全为底,构建东方水城,实现可持续发展;建筑适应东方干热气候,结合绿色建筑技术实现海南新风格。最终将构建以水营城、港产城共荣的新时代东方水城,努力为打造为环北部湾城市建设的典范。