大同晋华宫国家矿山公园

2018-06-22

分享

项目信息

- 项目地点:

- 中国 山西省大同市

- 项目规模:

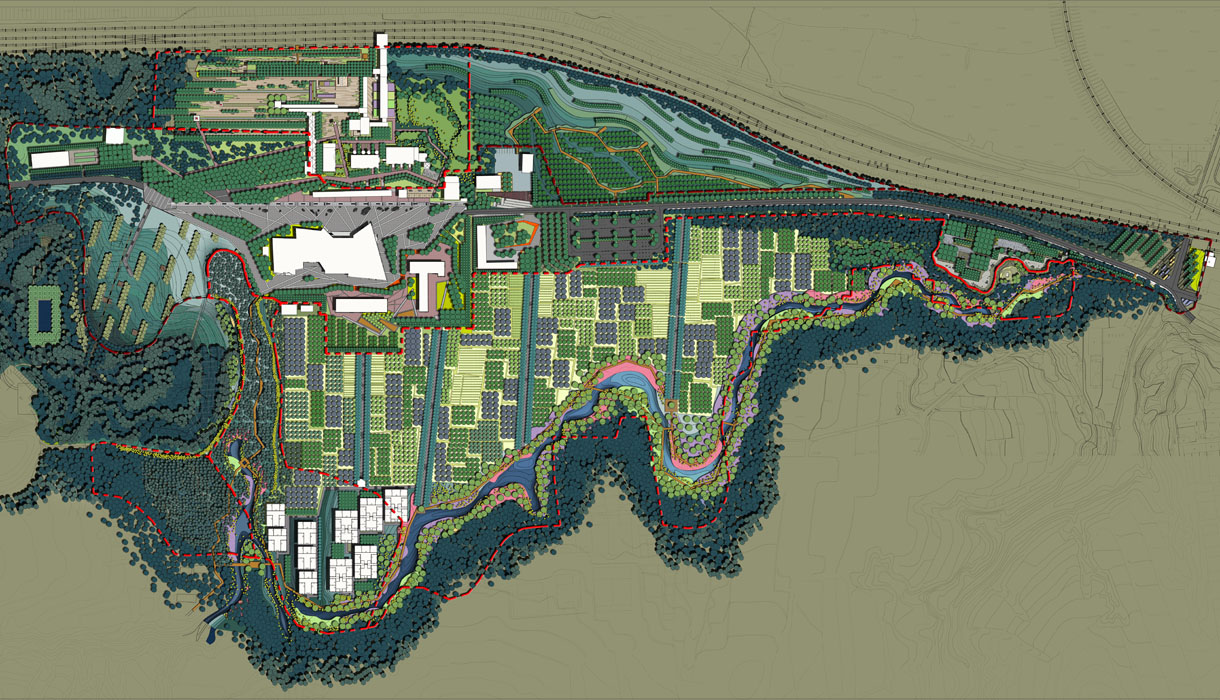

- 18公顷

- 设计时间:

- 2009年7月

- 建成时间:

- 2012年9月

项目简介

1、项目概况大同市晋华宫矿位于市区以西12.5公里,109国道南侧,与著名的云冈石窟隔十里河相望。场地内保留着生产区的全部厂房构建筑物以及生产设备。而晋华宫悠久的煤炭开采历史也给这块土地添加了浓厚的人文背景,以上二者共同构成了场地的基本环境特点。

本设计通过充分的前期调查、挖掘和提取,力求准确把握场地的物质及非物质记忆,以打造最符合场地条件,特色鲜明的园区环境。

2、目标与挑战

设计目标:

在设计中通过晋华宫矿国家矿山公园的建设,保护人类不可再生的矿业遗迹资源;恢复矿山生态环境,谋求人与自然的和谐相处;凸显矿业遗迹的科技,教育,旅游价值;推进新的地质资源利用方式;促进山西的¾¬济转型和旅游¾¬济带的建设;将晋华宫矿国家矿山公园打造成国际煤矿系统学习基地、国内外煤矿旅游目的地和山西工业遗产生态恢复示范地,最终成为世界级的国家矿山公园和大同市的一张“名片”。

设计挑战:

1.尊重场地记忆

场地内保留着生产区的全部厂房构建筑物以及生产设备,另外晋华宫悠久的煤炭开采历史也给这块土地添加了浓厚的人文背景,以上二者共同构成了场地的基本环境特点,设计通过挖掘和提取场地现有原素,力求准确把握场地的物质及非物质记忆,以打造最符合场地条件,特色鲜明的园区环境。

2.功能形象提升

项目场地现状为尚在生产的煤炭开采生产区,其现有设施主要为工业生产服务,同时厂区内的景观环境水平不佳。本次设计在综合考虑旅游开发的环境要求及场地的气候、水文、土地特性等因素的基础上,为园区提出以功能配套、交通梳理、景观提升、生态恢复、建筑改造、特色项目策划等方面为主的具体措施,在不破坏场地自身特色的基础上,赋予场地新的功能,提高景观环境水平,全面提升园区形象。

3.强化区域互动

本项目场地位于云冈石窟南一公里处,北依大同市重要生态廊道十里河,区位条件十分特别,云冈石窟的整体环境要求和十里河的生态恢复要求是本规划必须充分考虑的重要方面。对此,本此景观设计统筹性地进行旅游项目开发、服务设施分布、项目主题形象设计,为自身赢得更为广阔的发展空间。

4.深化文化主题

晋华宫矿国家矿山公园是国家批准建设的重点矿山公园项目之一,本次景观设计,在对现状煤炭工业遗产进行发掘的同时,进一步以煤矿开采、矿工生活为主线,向相关的地质、人文、历史、社会等领域进行挖掘,力图令与场地相关的煤文化主题进一步饱满、丰富。

3、设计策略

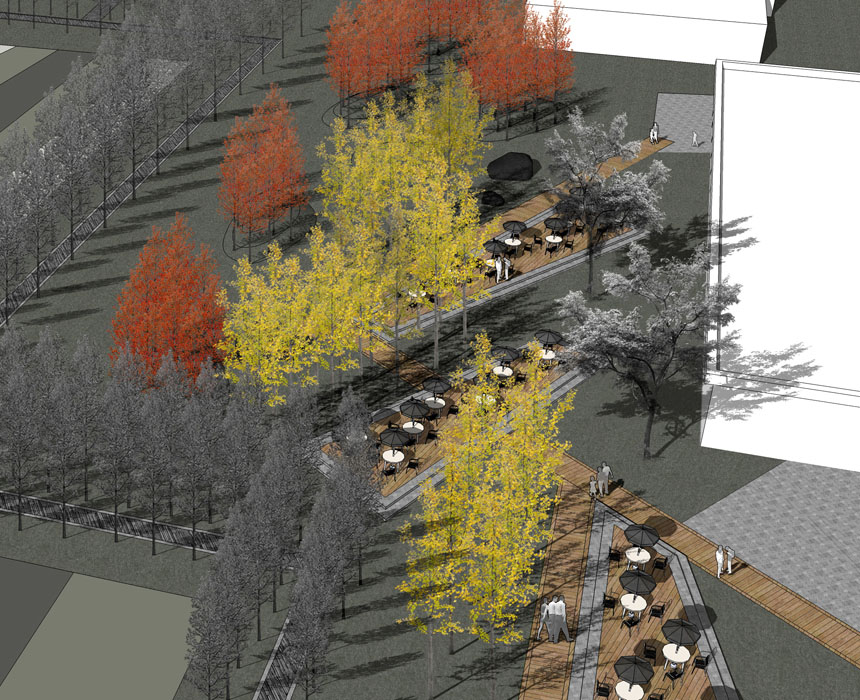

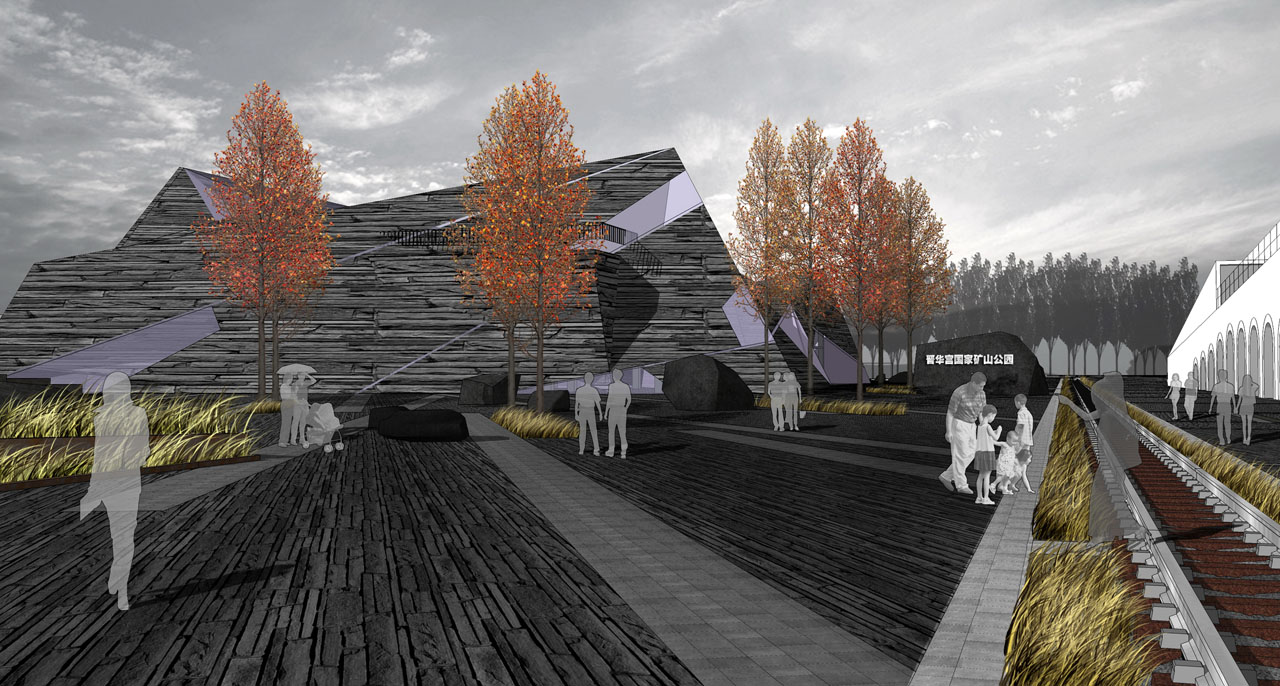

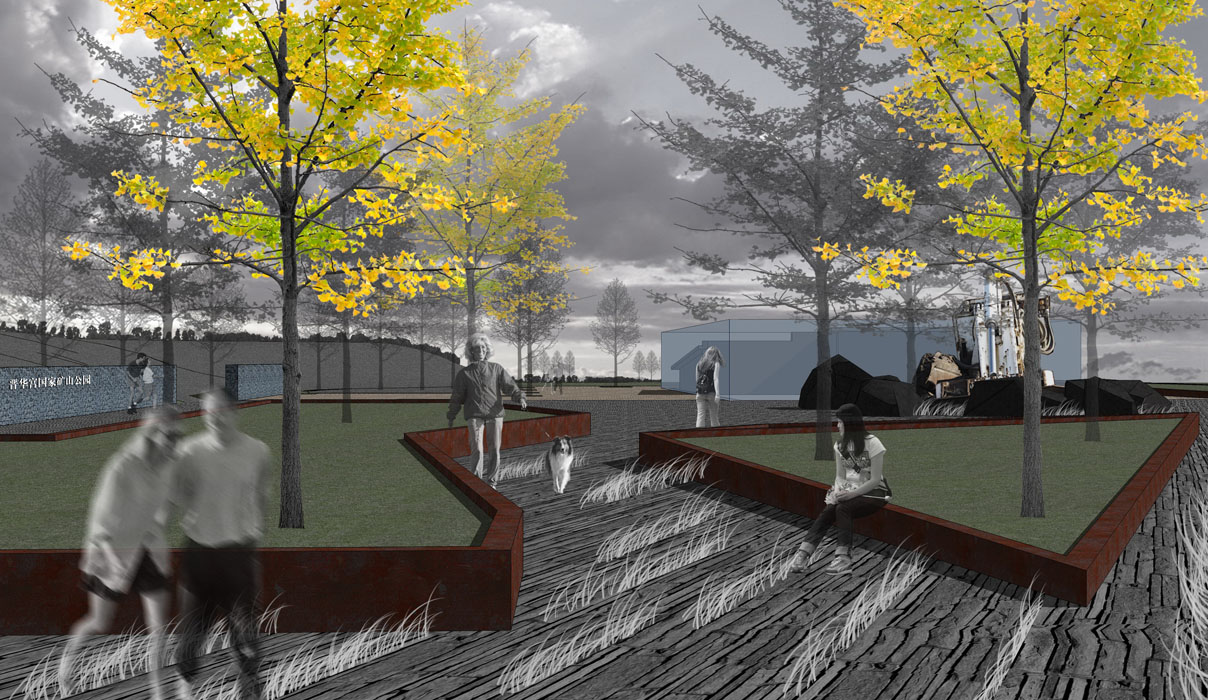

工业遗址区:工业遗址区入口处由于高差较大,景观设计成台式绿地,台地上种植观赏草和新疆杨。主题广场区,四周种植中国槐等冠大荫浓的高大乔木,形成半围合的空间,广场内部设计的小面积绿地,种植低矮的观赏草、野花组合和花灌木,与地面的铺装形式相结合,给人以简单大气的感觉,更加突出了现代工业景观的气氛。

特色植物区:特色植物区西侧为坡度较大的南山绿化区,东侧为垂直的岩壁,南北地势上北高南低,高差约有13米,因此南侧最低点设计为湿地植物观赏区,种植柳树、千屈菜、芦苇、黄菖蒲等既具良好观赏性,又易成活的湿地植物,与木平台、木栈道结合形成优美的湿地风景区。湿地周围种植火炬树、胡杨、紫丁香、金银木、紫花地丁等景观性较强的乔木、灌木、地被花卉,使该地区成为整个矿山公园的“绿谷”特色植物景观区。

矿工生活体验区:矿工生活体验区建筑立面为干打垒石墙和夯土墙,风格现代,植物种植风格与建筑一致,种植树干笔直,分支点较高的高大乔木,树下摆放石磨等农村原始生活工具,增加了浓厚的趣味性。

农田果林区:农田果林区种植适合大同气候的多种果树,如金杏、葡萄、大枣等,交错布置,春季绿色的芽叶,夏季花满枝头,秋季硕果累累,冬季枝桠百态,一年四季呈现出不同的植物景观,并且增加了园区的经济效益。

集水沟景观区:保留场地现状冲沟作为集水沟,沟的两旁种植野花组合,观赏性高大乔木和花灌木,与木栈道、木平台结合,人走在其中,犹如在花溪中漫步。

防护林区:大同冬季风沙较大,盛行西北风,因此在项目用地的西南两侧的最外围种植深根性、树冠较窄、速生、高度生长快、干直、抗寒、抗寒、看高温、抗病虫害、耐水湿、耐盐碱的植物,如新疆杨、毛白杨等。

4、结论

本次设计的晋华宫矿国家矿山公园于2012年9月建成,是国家及省市重点支持的云冈域旅游景点配套项目。晋华宫矿建成后以“煤都井下探秘游”项目为依托,凭借与云冈石窟隔河相望的地理位置,依靠悠久的采煤历史文化和罕见的侏罗纪煤层地质奇观,取得了国家矿山公园建设资格,并入选首批《国家矿山公园名录》。现在,该公园已经成为展现中国煤炭行业发展、了解煤炭文化的重要窗口;并且被国际休闲产业协会授予“国际休闲生态旅游示范区”、被国家旅游局评为AAAA级旅游景区;被国际文化旅游推进会、中国旅游品牌协会、中国生态旅游发展协会评为“中国最具特色生态旅游目的地”;井下探秘游被中国科协命名为“全国科普教育基地”。